Enacting (digital) citizenship from below

A study on care and the uses of digital infrastructure by refugees in Bosnia and Herzegovina

Hard Facts

Projektdauer: März 2025 - Februar 2028

Fördergeber: FWF, Einzelprojekt

Projektleitung: Monika Palmberger

Team: Adnan Smajić, Beja Protner

-

Projektbeschreibung

This research investigates the experiences of refugees at the EU's external borders (between Bosnia and Croatia), examining their informal support and solidarity networks both inside and outside refugee camps, their journeys into EU territory, and their civic engagement through digital infrastructure. Although an important route for refugees into Europe leads through Bosnia and Herzegovina, the situation there remains significantly under-researched. Digital infrastructure is not only essential for migrants to coordinate care and support but also influences how they engage in civic activities and potentially claim rights and recognition in often new and innovative ways.

This ethnographic research is one of the first anthropological studies situated in Southeast Europe within this context. It will provide insights into how digitalization shapes refugees' experiences – influencing their mobility, access to resources, and social connections – while being embedded in contemporary migrant governmentality through digital surveillance, border control, and the role of online networks in facilitating care, transnational placemaking, and acts of citizenship from below.

Ageing and Subjectivity in a Time of 'Multiple Crises'

Narrating Crises in Later Life - a Comparative Ethnographic Study Between Singapore and Vienna

Hard Facts

Projektdauer: Jan 2025 - Dez 2027

Fördergeber: FWF, Einzelprojekt

Projektleitung: Monika Palmberger

Team: Barbara Götsch, Chloe Ng

Partnerinstitutionen: University of Massachusetts Amherst; Oxford Brookes University; Maastricht University; Center for Interdisciplinary Research on Aging and Care, University of Graz; Leiden University; Austrian Academy of Sciences; Aging Institute, National University of Singapore; University of Frankfurt; Asia Research Institute, National University of Singapore

-

Projektbeschreibung

In the early 2020s, exceptional government measures across Europe, Asia, and beyond have been implemented to contain the COVID pandemic and to protect those deemed most at risk. Older adults, in particular, have become the focus of these regulatory interventions. Moreover, recent years have witnessed the emergence or exacerbation of further burdens, threats and uncertainties likely to affect older persons such as high inflation, the energy crisis, global warming, and armed conflicts. This project seeks to understand how crises are experienced and narrated in later life and what role social relations and the wider cultural and political environment play. We address this question by comparing the experiences of older adults (aged 70 and over) in Singapore and Vienna.

This project offers a unique comparative perspective that challenges conventional interpretations of crisis experiences. The project is grounded in a comparative and experience-near level of narrative analysis based on 27 months of multi-sited ethnographic fieldwork in retirement homes and senior centres in Singapore and Vienna. Long-term participant observation is complemented by in-depth analysis of life stories and social interactions as well as by selected collaborative, creative, and digital methods.

Theoretically and methodologically innovative, this project integrates research on ageing and subjectivity by examining individual agency in later life within distinct local political regimes of care and protection. In doing so, this take on social relations not only theoretically integrates relations of proximity and social connectedness but also relations with institutions of care and the state and their intermediaries, and ways of responding to specific biopolitical subjectifications. Ultimately, the study aims to theorize what it means to live one's later life in times of crisis.

LIFE Pannonic Salt

Hard Facts

Projektdauer am IKSA: Oktober 2024 - Juli 2028

Fördergeber: EU-LIFE-Fonds

Projektleitung am IKSA: Gertraud Seiser

Projektkoordination: Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel

-

Projektbeschreibung

Im Projekt LIFE Pannonic Salt arbeitet der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, das Land Burgenland (Wasserwirtschaft und Biologische Station Neusiedler See), der WWF Österreich und die TU Wien gemeinsam an der Verbesserung des Erhaltungszustands bedrohter Salzlebensräume.

Die Sodalacken des Seewinkels sind auf europäischer Ebene einzigartige Binnen- Salzlebensräume und beherbergen eine hochspezialisierte Flora und Fauna. Auch für den Naturtourismus und die Landwirtschaft in der Region spielen sie eine wichtige Rolle. Die Absenkung des Grundwasserniveaus führt zum Verlust des Salztransportes an die Bodenoberfläche. Keine der heute noch existierenden Lacken kann ohne umfangreiche Restaurationsmaßnahmen erhalten werden.

Daher wurde im September 2023 das Projekt LIFE Pannonic Salt gestartet. Ziel des Projektes ist es, den Zustand der noch bestehenden Sodalacken zu verbessern. So sollen diese Lebensräume und ihre einzigartige Artengarnitur für zukünftige Generationen erhalten werden.

Durch gezielte Rückstaumaßnahmen entlang des Seewinkel-Hauptkanals soll der für die Funktionalität der Sodalacken erforderliche Grundwasserstand wieder erreicht werden. Parallel dazu wird der Hochwasserschutz tiefergelegener Siedlungsgebiete in Apetlon verbessert. Auch soll gemeinsam mit der Landwirtschaft eine klimafite, wasserschonende, landwirtschaftliche Zukunft erarbeitet werden.Projektteil sozio-ökonomisches Monitoring in Kooperation mit dem IKSA

Das Ziel dieser mehrstufigen sozialanthropologischen Studie besteht darin, die lokalen Interessengruppen in die weitere Entwicklung des Erhaltungsmanagements im LIFE-Projekt „LIFE Pannonic Salt“ einzubeziehen. Mit Hilfe von qualitativen und quantitativen Erhebungen sollen grundlegende Informationen über die Beziehungen der Apetloner Bevölkerung zum Grundwasser und dessen Auswirkungen auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Gefüge der Region erhoben werden. Der Titel „Was denkt die Apetloner Bevölkerung über das Grundwasser?“ ist bereits die zentrale Forschungsfrage, über die Erfahrungen, Wissen, Einstellungen, Werte und Erwartungen zu Projektbeginn gesammelt und in den Kontext der aktuellen gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung gesetzt werden. Aus einem quantitativen Zwischenschritt erhoffen wir uns Aufschlüsse darüber, wie häufig qualitativ erhobene Einstellungen und Verhaltensweisen in der Bevölkerung vorhanden sind. Das Gesamtprojekt „LIFE Pannonic Salt“ sieht umfangreiche technische und bauliche Maßnahmen vor, die Grundwassersituation vor allem für die prioritären Sodalacken und Salzlebensräume zu verbessern und dabei Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung und Landwirtschaft zu berücksichtigen. Das Ziel ist Naturschutz mit der Verbesserung der Lebensqualität und der wirtschaftlichen Situation der Region zu verbinden. Gegen Projektende des Gesamtprojekts wird daher wieder qualitativ untersucht, ob sich Wissen und Einstellungen der Apetloner Bevölkerung verändert haben und wie die gesetzten Maßnahmen wahrgenommen wurden. Daraus sollen Lehren gezogen werden einerseits für die Durchführung ähnlicher Renaturierungsprojekte, andererseits für die AFTER-LIFE Strategie der Sodalacken über das Projektende hinaus, deren nachhaltiger Erhalt gesamtgesellschaftliche Anstrengungen aller Stakeholder bedarf. Des weiteren können die Aussagen der Interviewten hilfreich für die Planung der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung der Gemeinde Apetlon sein.

EMCY - Enabling migrants to cycle

Hard Facts

Projektdauer: September 2024 - August 2026

Fördergeber: FFG

Projektpartner*innen: stape e.U. - Urban Consulting, klarFakt e.U., Institut für Verkehrswissenschaften (TU Wien)

Projektleitung am IKSA: Sanderien Verstappen

Team am IKSA: Helen Vaaks

-

Projektbeschreibung

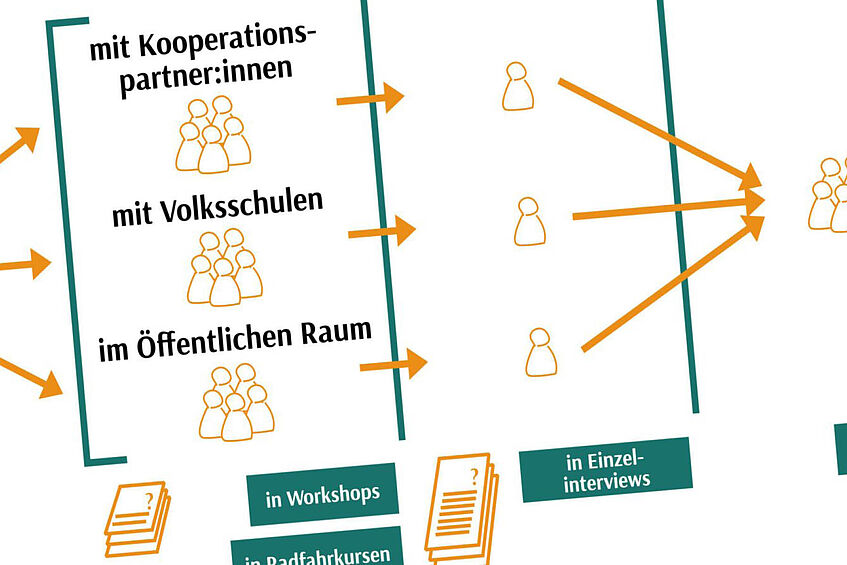

Wie können die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund in der Forschung gerechter repräsentiert werden? Diese Fragestellung wird anhand des Themas Radfahren im Alltag erforscht: Welchen Hürden begegnen Migrant:innen und ihren Kindern dabei, das Radfahren als selbstverständliches Fortbewegungsmittel zu nutzen? – Darauf sucht das Projekt EMCY Antworten unter der Prämisse eines intersektionalen Genderverständnisses, bei dem Geschlecht ein Aspekt der sozialen Ungleichheit ist, und das auch die wirtschaftlichen Bedingungen, die Bildung, das Alter und die Fähigkeit, mobil zu sein, umfasst.

Inhalt des Projektes ist es, zu erforschen, ob und mit welcher Art der gezielten Befragung von Migrant:innen belastbare Ergebnisse zu deren Haltungen und Bedürfnissen gewonnen werden können. Es sollen Hürden identifiziert werden, die Migrant:innen davon abhalten, im Alltag Fahrrad zu fahren. Die Zielgruppe sind Bewohner:innen Wiens, die von Ländern außerhalb der EU von 1995 zugewandert sind, wobei der Schwerpunkt auf Eltern mit Kindern im Volksschulalter liegt. Diese Vorgangsweise ist analog zum Projekt FreiRad und ermöglicht einen Abgleich der Forschungsergebnisse, um so die dort erarbeiteten Handlungsempfehlungen zu überprüfen – zu bestätigen oder zu erweitern. Für die Erhebung ist eine Kooperation mit in dieser Bevölkerungsgruppe lokal verankerten Institutionen aus dem Integrationsbereich geplant. Auf Grundlage der Erhebung wird ein Praxistest (z. B. maßgeschneiderte Radfahrkurse) entwickelt, um mögliche unterstützende Maßnahmen für Migrant:innen zu erproben.

ARCA - Biocultural Heritage in Arctic Cities

Resource for Climate Adaptation?

Hard Facts

Projektdauer: April 2024 - März 2027

Fördergeber: BMBWF for Belmont Forum

Projektleitung am IKSA: Olga Povoroznyuk

Team am IKSA: Peter Schweitzer

Partnerinstitutionen: George Washington University, USA (consortium lead), Nancen Environmental and Remote Sensing Center, Norway; Art Science International Institute, France; Indigenous, environmental and arts NGOs in the USA and Norway

mehr zum Projekt auf der IKSA Webseite | ARCA dissemination portal

-

Projektbeschreibung

ARCA is a Belmont Forum consortium project consisting of social and natural scientists and artists. It’s main research question is: “How can biocultural heritage embodied in Arctic urban green spaces and natural landscapes serve as a resource for climate adaptation?" It combines the methods of social anthropology, climate science, remote sensing, human geography, arts and community engagement to co-create publicly accessible and place-specific science and arts products. The Vienna anthropology team is focusing on the role of local and Indigenous ecological knowledge and human-nature relations embodied in urban green spaces and landscapes in environmental adaptation and cultural resilience. Our ethnographic research sites include Anchorage in the USA and Kirkenes in Norway. Together with research partners and local communities, our team co-organizes collaborative workshops, including presentations, artistic interventions, participatory mapping and discussions.

ANTHROFUTURE

The anthropology of the future: An art world perspective

Hard Facts

Projektdauer: Januar 2024 - Dezember 2028

Fördergeber: ERC: European Research Council

Projektleitung: Manuela Ciotti

Projektteam: Furqan Ghani, Rugun Sirait

Webseite: https://www.anthrofuture.com/

-

Projektbeschreibung

In the midst of today’s multifaceted crises – social, ecological, and exacerbated by COVID-19 – the future remains a neglected area of anthropological exploration. Urgent challenges demand fresh perspectives on what lies ahead, yet existing studies often reflect the concerns of the Global North, overlooking the diversity of human experience and potential futures. In this context, the ERC-funded project ANTHROFUTURE spearheads a paradigm shift in anthropological inquiry. By examining the pandemic-induced acceleration of future scenarios into the present, the project aims to unravel the complexities of our tomorrow. This groundbreaking endeavour focuses on the dynamic interplay between the pandemic, the art world, and the Global South, offering innovative insights into the shaping of decolonised future narratives and possibilities.

ILLUQ

Permafrost-Pollution-Health

Hard Facts

Projektdauer: Januar 2024 - Dezember 2027

Fördergeber: European Commission - Horizon Europe

Projektleitung am IKSA: Peter Schweitzer

Team am IKSA: Susanna Gartler, Alexandra Meyer, Olga Povoroznyuk

-

Projektbeschreibung

Permafrost underlies 22% of the Northern Hemisphere's exposed land surface and is thawing at an alarming rate as a direct consequence of climate change. Permafrost thaw releases large quantities of organic matter and contaminants into the environment. Contaminants, including heavy metals, persistent organic pollutants and microbiological agents locked in permafrost, are a risk for both human and animal health. In addition, permafrost thaw dramatically impacts infrastructure in local communities with wide-ranging consequences for health, economy, and society. Yet the social, physical and health components of permafrost thaw have traditionally been studied in isolation, leading to inadequate policy options that ignore the holistic nature of the threat. There is a need for an integrated and participatory approach to the complex issues at the overlap between climate change, permafrost thaw, infrastructure damage, contaminants, health and well-being and for solutions founded on the cultural, natural and social frameworks of local communities. ILLUQ is an interdisciplinary project rooted in participatory research with local stake- and rightsholders. Its mission is to tackle this need by providing the first holistic approach to permafrost thaw, pollution, One Health and well-being in the Arctic and delivering timely products on the risks from contaminant release, infrastructure failure and ecosystem changes to stakeholders. ILLUQ's endeavor is a direct answer to the pressing needs of communities on potentially disappearing permafrost. It targets the missing link between studies performed by scientists, engineers and consultants in local communities and solutions with local stake- and rightsholders focusing on the long-term implications of decision-making in the context of permafrost thaw, a time frame generally overlooked in existing governance frameworks.

Less is More

De-Prescribing Pharmaceuticals for Patient Safety and Sustainable Public Health

Hard Facts

Projektdauer: Mai 2023 - April 2026

Fördergerber: WWTF

Projektleitung: Janina Meillan-Kehr

Co-Projektleitung: Lisa Lehner (am IKSA), Igor Grabovac (MedUni Wien)

Webseite: https://health-matters.univie.ac.at/projects/lessismore/

-

Projektbeschreibung

Today, the right to health is often enacted as a right to access pharmaceuticals. This pharmaceuticalization of public health creates both opportunities for relief and new risks for patient safety and sustainability such as overmedicalization, waning effectiveness, and iatrogenic harm. In health policy making, a “less is more” approach of de-prescribing has become part of quaternary prevention with optimization of services at its core. Existing policies focus on guidelines for providers and indirect user regulation. Yet, little is known about provider and user experience or circulation pathways–pharmaceuticals’ “cultural efficacy”–that could inform a more context-sensitive, evidence-based policy approach.

Verhandlungen der Smartphone-Sucht

Hard Facts

-

Projektbeschreibung

Obwohl die Smartphone-Sucht nicht offiziell als psychiatrische Störung anerkannt ist, ist sie weltweit ein beliebtes Thema im öffentlichen Diskurs, insbesondere im Zusammenhang mit den sogenannten Smartphone-Zombies. Bislang ist die Forschung zur Smartphone- und Internetsucht jedoch noch begrenzt: Sie basiert häufig auf quantitativen Erhebungen von Forscher*innen und Expert*innen für psychische Gesundheit, die eher willkürlich und Top-Down festlegen, wann die Zeit, die mit einem Smartphone verbracht wird, problematisch wird. Darüber hinaus werden solche Studien in der Regel mit Studierenden in englischsprachigen Ländern durchgeführt und gehen davon aus, dass das Verhalten von Smartphone-Nutzer*innen universell ist, unabhängig von sozialen und kulturellen Unterschieden, historischen Einstellungen zu Medien und der Perspektive der Patient*innen.

Dieses Projekt zielt daher darauf ab, den Bedarf an nuancierter, qualitativer Forschung zu diesem Thema zu adressieren, um soziale und kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen und die Perspektiven derjenigen einzubeziehen, die von Smartphone-Sucht oder verwandten Phänomenen wie Internet- und Spielsucht betroffen sind. Zu diesem Zweck konzentriert sich das Projekt darauf, wie betroffene Jugendliche und junge Menschen die Smartphone-Sucht selbst erleben und konzeptualisieren, insbesondere in Bezug auf die Themen der Schuld und Selbstkontrolle.

Um die Perspektive der Betroffenen zu erfassen, wird eine Sozial- und Kulturanthropologin eine umfangreiche Feldforschung in einer auf Smartphone-, Spiel- und Internetsucht spezialisierten österreichischen Klinik durchführen. Während mehrerer Monate wird die Forscherin Zeit mit Patient*innen und medizinischem Personal verbringen, an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen und Interviews führen. Im Rahmen des Projekts wird nicht nur untersucht, wie die Smartphone-Sucht von jungen Menschen und Fachleuten aus dem Bereich der psychischen Gesundheit konzeptualisiert wird, sondern es werden auch junge Menschen aktiv in die Diskussionen über das Phänomen einbezogen, indem sie ein gemeinsames Kunstwerk schaffen, das ihre Ansichten zum Ausdruck bringt. Dazu gehören partizipative Workshops mit Patient*innen, Fachleuten aus dem Bereich der psychischen Gesundheit, Designer*innen digitaler Interfaces und Künstler*innen, die die Schaffung eines gemeinsamen audiovisuellen Werks ermöglichen, das im Anschluss öffentlich ausgestellt werden soll.

Das Projekt ist am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien angesiedelt. Dem interdisziplinären Beirat gehören Forscher*innen der Maynooth University (Irland), der Freien Universität Berlin (Deutschland), der Kunsthochschule Weißensee Berlin (Deutschland), der Masaryk University (Tschechische Republik) und der RMIT University Melbourne (Australien) an.

Snow2School

Ein interdisziplinärer Ansatz zur Erfassung von Veränderungen des Schnees in Grönland und Österreich

Hard Facts

Projektdauer: 2023-2025

Fördergerber: OEAD Sparkling Sience

Projektleitung: Wolfgang Schöner (Universität Graz), Peter Schweitzer (am IKSA)

Team am IKSA: Theresa Gusenleitner, Sophie Elixhauser

Webseite: https://www.snow2school.com/

Photocredit © Schöner

-

Projektbeschreibung

Schnee ist eine Schlüsselgröße des Klimawandels, der diesen und mit ihm verbundene Auswirkungen deutlich sichtbar macht. Die Veränderungen der Schneedecke in den letzten ca. 150 Jahren sind für die Alpen aus Messungen gut belegt. Völlig anders ist jedoch die Situation in Grönland. Obwohl auch dort der Schnee eine zentrale Rolle für die Bevölkerung spielt, liegen kaum Messungen für diese riesengroße Insel vor.

Diese Forschungslücke motiviert das übergeordnete Forschungsziel von Snow2School, nämlich die Veränderungen der Schneebedingungen am Beispiel von Uummannaq (Grönland), durch eine neue Rekonstruktionsmethode basierend auf Photographien, die für Eisenerz (Österreich, Alpen) entwickelt und getestet wird, besser quantifizieren zu können. Gleichzeitig möchte Snow2School ein besseres Verständnis über den Einfluss der Schneeveränderungen (vor dem Hintergrund des Klimawandels) auf das Leben der Menschen in Grönland und Österreich genieren. Snow2School verfolgt damit einen interdisziplinären Forschungsansatz mit starker Citizen Science Unterstützung.

INFRANORTH

Building Artic Futures: Transport Infrastructure and Sustainable Northern Communities

Hard Facts

Projektdauer: Jänner 2021 - Dezember 2025

Fördergeber: ERC: European Research Council

Projektleitung: Peter Schweitzer

Team: Ria-Maria Adams, Philipp Budka, Alexandra Meyer, Olga Povoroznyuk, Alexis Sancho-Reinoso (bis 2024), Katrin Schmid, Elena Davydova

studentischer Mitarbeiter: Ilya Krylov

Projektadministration: Susanna Heubusch, Cristóbal Adam Barrios (outreach activities)

Webseite: https://infranorth.univie.ac.at/

-

Projektbeschreibung

The “new Arctic” is attracting global attention for a variety of reasons, including geopolitics, militarisation, resource extraction, wilderness tourism, and calls for environmental protection in the face of rapid climate change. Many of these activities necessitate the construction or upgrading of transport infrastructures in this relatively remote, inaccessible and scarcely-populated part of the world. While these large-scale infrastructures are mostly sponsored by outside interests, they can have profound impacts on local residents.

We propose to focus on how residents of the Arctic, both indigenous and non-indigenous, engage with these infrastructures, and to examine the intended and unintended consequences these projects have on their lives.

Our challenge is to understand whether existing and planned transport infrastructures will support permanent human habitation and sustainable communities in the Arctic, or whether they will strengthen a trend of substituting permanent residents with “temporaries” like shift workers, tourists and military personnel. In addressing this challenge, we adopt a relational affordance perspective, which will document the material and non-material entanglements of local residents and transport infrastructures in three distinct arctic regions (Russian Arctic, North American Arctic, European Arctic).

Our approach combines ethnographic fieldwork with mapping exercises and archival research. Our project team of anthropologists and geographers will use quantitative population data to upscale to the regional level, and regional patterns will be contrasted and compared to reach conclusions on the panarctic level.

We will use interactive scenarios to collect input and to develop decision options. Our overarching research question – What is the role of transport infrastructures in sustaining arctic communities? – is of urgent relevance on both theoretical and practical levels, and by addressing it we will contribute locally informed results to critical conversations about arctic futures.